Evolución y avances en la construcción de rompeolas.

Gubbler Otarola Bello, oceanógrafo de la Unidad de Ingeniería y Desarrollo INH.

Los rompeolas han sido estructuras fundamentales en la ingeniería costera a lo largo de la historia, proporcionando protección contra la energía del oleaje en zonas costeras, puertos y asentamientos humanos.

Desde la antigüedad, civilizaciones como la griega, fenicia y romana desarrollaron estructuras para la protección costera. Por ejemplo, los romanos usaron hormigón hidráulico en la construcción de diques y rompeolas, como el del puerto de Cesarea Marítima (siglo I AdC.), en la región de Samaria, Israel.

Durante el siglo XIX, con el auge del comercio marítimo, las técnicas de construcción de rompeolas se perfeccionaron, incorporando materiales como el hormigón y la piedra, y desarrollando diseños más eficientes para resistir oleajes intensos. Un caso emblemático de esta época es el rompeolas de Plymouth, en el Reino Unido. Construido para proteger la bahía de las tormentas del Atlántico y servir como refugio para la flota naval británica, se edificó con enormes bloques de piedra caliza, algunos de hasta diez toneladas. Con una longitud de aproximadamente 1560 metros, esta obra sigue siendo una de las estructuras marítimas más icónicas de la región. Su diseño innovador no solo consideró la acción del oleaje y las mareas, sino que también estableció un precedente para futuras construcciones de rompeolas en todo el mundo, incorporando técnicas de cimentación en aguas profundas y el uso de estructuras de gran peso para resistir el impacto de las olas.

En la actualidad, el diseño de rompeolas ha incorporado tecnologías digitales y modelación avanzada para mejorar su eficiencia. Se han desarrollado obras ecológicas que, además de mitigar el impacto del oleaje y la erosión costera, fomentan la biodiversidad marina y se adaptan a los efectos del cambio climático.

En el siglo XX, la ingeniería de rompeolas evolucionó con el desarrollo de estructuras flotantes y bloques prefabricados, como los tetrápodos y dolos, que mejoraron la estabilidad y resistencia frente a la energía del oleaje. El rompeolas del puerto de Zeebrugge, es un ejemplo representativo de esta evolución. Construido para fortalecer la capacidad operativa del puerto, su construcción comenzó en 1907, pero fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial, tras un ataque británico en 1918 que destruyó parte de la estructura. Posteriormente, fue reconstruido y modernizado en varias ocasiones. Diseñado para enfrentar las fuertes corrientes y oleajes del mar del Norte, este rompeolas incluye secciones sumergidas que reducen la energía de las olas y protegen el tráfico marítimo. Su diseño ha sido objeto de estudios mediante modelación física para evaluar su eficacia y optimizar su mantenimiento frente a la erosión y las condiciones oceánicas cambiantes.

En la actualidad, el diseño de rompeolas ha incorporado tecnologías digitales y modelación avanzada para mejorar su eficiencia. Se han desarrollado obras ecológicas que, además de mitigar el impacto del oleaje y la erosión costera, fomentan la biodiversidad marina y se adaptan a los efectos del cambio climático. Un ejemplo destacado del siglo XXI es el rompeolas ecológico de Tel Aviv, en Israel. Diseñado con un enfoque innovador, combina materiales ecológicos y estructuras porosas que facilitan el crecimiento de flora y fauna marina. Su diseño incluye bloques con superficies rugosas y cavidades que imitan hábitats naturales, promoviendo la colonización de algas, moluscos y peces. Además, ha sido sometido a estudios de modelación física y numérica para evaluar su capacidad de disipación de la energía del oleaje y su impacto en la dinámica sedimentaria. Este proyecto es un referente mundial en infraestructuras marítimas sostenibles y ha servido como modelo para otros rompeolas ecológicos en distintas partes del mundo.

La evolución de los rompeolas en Chile

Sección 2D de rompeolas modelado en el canal bidimensional del INH, utilizando coraza de bloques de hormigón.

Con su extensa costa de más de 4.000 kilómetros en el Océano Pacífico, Chile ha enfrentado constantes desafíos relacionados con la energía del oleaje y la protección costera. A lo largo de la historia, se han desarrollado diversos rompeolas en sus principales puertos y zonas urbanas costeras para mitigar los efectos del oleaje y permitir la operatividad marítima.

Durante el siglo XIX, nuestro país comenzó a desarrollar infraestructura portuaria para fomentar el comercio marítimo y la pesca. Uno de los primeros puertos en incorporar rompeolas fue el de Valparaíso, cuya construcción incluyó estructuras de piedra para reducir la energía del oleaje. Con el crecimiento de la actividad marítima en ciudades como Antofagasta, Iquique y Talcahuano, se implementaron rompeolas más robustos para proteger las embarcaciones y mejorar la seguridad en los muelles.

A medida que la tecnología de construcción avanzaba, se introdujeron rompeolas de hormigón armado y diseños con bloques prefabricados, como los dolos, para mejorar la estabilidad y resistencia de estas estructuras. Durante este periodo, los rompeolas en puertos estratégicos como San Antonio y Coquimbo fueron reforzados para soportar el aumento del tráfico marítimo y las condiciones extremas del oleaje.

En las últimas décadas, la ingeniería costera en Chile ha incorporado modelación numérica y física para mejorar el diseño de rompeolas. Se han construido estructuras flotantes y diseños ecológicos que buscan reducir el impacto ambiental y fomentar la biodiversidad marina. Proyectos como los rompeolas en la región de Magallanes han requerido estudios avanzados debido a las condiciones extremas del sur de Chile.

En Chile, la modelación física, tanto bidimensional (2D) como tridimensional (3D), ha sido una herramienta clave para evaluar y optimizar el diseño de rompeolas, permitiendo una comprensión más detallada de la interacción entre el oleaje y las estructuras costeras. Estas metodologías han resultado fundamentales para garantizar la estabilidad, durabilidad y eficiencia de las infraestructuras portuarias y de protección costera en un país con una extensa línea de costa y condiciones oceánicas altamente energéticas.

La modelación 2D se realiza en canales de oleaje y permite analizar fenómenos clave en una sección transversal del rompeolas. Entre los aspectos evaluados se encuentran la disipación de energía, a través de distintos materiales constructivos y configuraciones estructurales, lo que resulta crucial para determinar la capacidad de amortiguación del oleaje y minimizar su impacto sobre la infraestructura portuaria. Además, esta técnica es esencial para estudiar el sobrepaso de olas, un fenómeno que puede afectar la operatividad de los puertos y comprometer la seguridad de sus instalaciones. Con ensayos controlados en laboratorio, se ha evaluado la eficacia de diversos diseños de rompeolas en la reducción del sobrepaso y en la protección de zonas costeras vulnerables a la erosión.

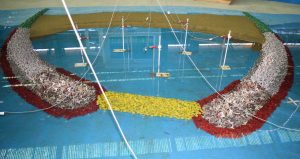

Modelo 3D de proyecto playa artificial estudiada en instalaciones del INH. Destaca la construcción de rompeolas y la instalación de sondas al interior de la dársena para medir la agitación dentro de la zona abrigo.

Por otro lado, la modelación 3D ofrece un enfoque más avanzado y detallado, permitiendo un análisis integral de la dinámica costera y los efectos tridimensionales del oleaje sobre los rompeolas. A diferencia del enfoque 2D, la modelación 3D incorpora el estudio de fenómenos como la difracción, refracción e interacción del oleaje con estructuras en entornos complejos, como bahías, desembocaduras de ríos y costas con morfología irregular. Esta metodología es especialmente útil para evaluar la respuesta de los rompeolas ante eventos extremos, como tormentas y tsunamis, facilitando la validación y optimización de diseños para garantizar la protección de infraestructuras estratégicas y comunidades costeras.

La integración del conocimiento histórico con las tecnologías modernas sigue impulsando la seguridad y sostenibilidad de los rompeolas en todo el mundo, asegurando la protección de las costas y la infraestructura portuaria ante un entorno marino cada vez más desafiante.

En los últimos años, los avances en tecnologías de simulación numérica han permitido complementar los experimentos físicos con modelos computacionales de alta resolución. Entre los más utilizados se encuentran los modelos de dinámica de fluidos computacional (CFD), que permiten analizar con gran detalle la interacción del oleaje con las estructuras; los modelos basados en ecuaciones de aguas someras (SWEs), empleados para simular la propagación del oleaje en zonas costeras; y los modelos espectrales de oleaje, como SWAN y WaveWatch III, utilizados para estudiar la generación, propagación y transformación del oleaje a gran escala. Adicionalmente, el modelo FUNWAVE-TVD, basado en las ecuaciones de Boussinesq, ha sido ampliamente aplicado para simular procesos no lineales del oleaje, como la refracción, difracción, dispersión y los efectos de tsunami en zonas costeras. Estos modelos numéricos han facilitado la evaluación de múltiples escenarios sin las limitaciones logísticas y económicas de los estudios en laboratorio.

La combinación de modelación física y numérica ha optimizado significativamente el diseño de rompeolas en Chile, permitiendo validar modelos teóricos y desarrollar estrategias más sostenibles para la gestión del borde costero. Además, la incorporación de tecnologías como la fotogrametría, sensores in situ y modelación hidrodinámica avanzada ha mejorado la capacidad de predicción de los impactos ambientales y la respuesta de las estructuras ante condiciones de cambio climático y aumento del nivel del mar.

Estos estudios de modelación física y numérica han sido ampliamente desarrollados en laboratorios de investigación, universidades y en el Instituto Nacional de Hidráulica, donde se han llevado a cabo proyectos que han permitido optimizar la selección de materiales, mejorar la estabilidad de los rompeolas y adaptar los diseños a las condiciones oceanográficas específicas de diversas localidades. Ejemplos destacados incluyen investigaciones en los puertos de San Antonio y Valparaíso, el diseño de playas artificiales en Antofagasta y Arica, y la evaluación de la factibilidad para construir nuevas caletas en Arica y Valparaíso. Este enfoque ha permitido implementar soluciones técnicas eficientes, asegurando una mayor durabilidad de las estructuras y reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo.

En conclusión, a lo largo de la historia, el diseño y la construcción de rompeolas han evolucionado desde estructuras rudimentarias hasta soluciones avanzadas basadas en modelación física y numérica. Los avances en modelación 2D y 3D han permitido optimizar estos diseños, mejorando su eficiencia y resistencia frente a los desafíos actuales. La integración del conocimiento histórico con las tecnologías modernas sigue impulsando la seguridad y sostenibilidad de los rompeolas en todo el mundo, asegurando la protección de las costas y la infraestructura portuaria ante un entorno marino cada vez más desafiante.

Comments are closed.